上海科学家突破存储速度极限 研制出世界最快皮秒闪存器件

记者从上海科学技术委员会中学到,综合芯片和系统的全国关键实验室周长彭森团队从理论上预测,超级注射现象破坏了现有存储速度的理论限制,通过构建quasi-two-two-two-dimensional poisson模型。它的重写速度可以提高到亚1纳秒秒。 400 Picseconds相当于每秒25亿个操作,使其成为迄今为止世界上最快的半导体电荷存储技术。相关结果于4月16日晚上发表在《自然》杂志上,北京时间为“ Subnansecond Super Indection闪存”。

在AI时代,大数据的高速存储至关重要。如何突破信息存储速度一直是集成电路领域中最核心的基本问题之一,也是限制AI计算能力上限的关键技术瓶颈。要实现大数据的高速存储,这意味着匹配的内存必须是“六角战士”,其存储速度,能耗和容量的性能出色。

但是,现有内存的速度层次结构就像金字塔一样。位于塔楼上层的挥发性内存(例如SRAM和DRAM)在纳秒内具有高速存储,但其存储容量很小,功耗很高,其制造成本很高,并且在停电后将丢失数据。但是,塔底部的非挥发性内存(例如闪存)恰恰相反。尽管它克服了前者的各种缺点,但唯一的缺点是,100毫秒级的访问速度少于十万,更不用说满足AI的计算需求了。

由于闪存除了速度以外还具有优势,是否可以弥补其速度缺点?为此,周·彭·朱森(Zhou Peng-Liu Chunsen)的团队进行了研究,并试图重新定义存储的界限并找到“完美”的记忆。

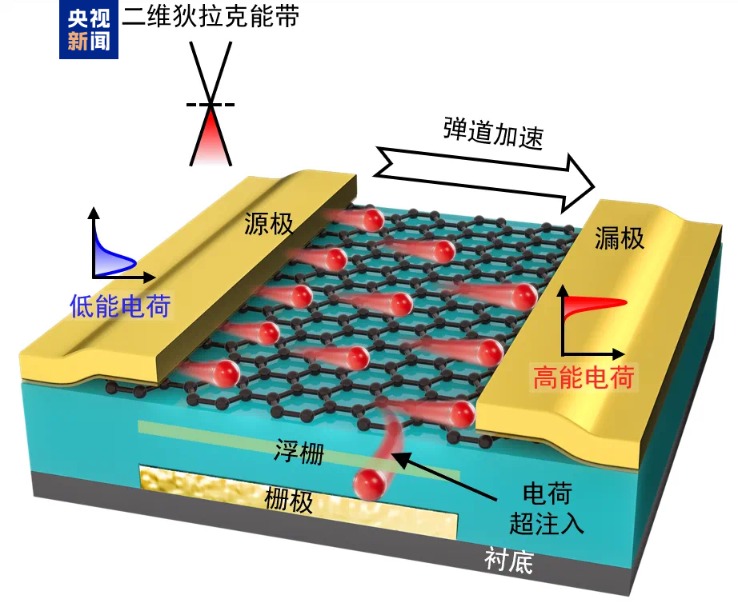

作为闪存的基本存储单元,浮动门晶体管由源,排水管和门组成。当电子沿通道沿源到排水管的“运行”时,按“开关”,可以将电子拉到浮动门存储层中以实现信息存储。

“过去,加速闪存的想法是让电子设备在一段时间内在跑道上进行热身并加速,然后在其具有高能量时按开关。” Liu Chunsen生动地解释了。但是,在传统的理论机制下,电子的“跑步”距离很长,速度很慢。半导体的特殊电场分布还决定了电子加速度的理论上限制,这使得闪存存储速度无法突破注入极端点。

基于内存设备的基本理论机制,团队提出了一个新的加速想法 - 通过将二维迪拉克能量带结构和弹道传输特性结合起来,通过结合二维通道的高斯长度,从而实现了超级注入通道电荷到浮动门存储层中。在超级注入机制下,可以直接将电子直接提高到高速上,而不会“奔跑”,并且可以无限地注入,并且不再受到注入极端点的限制。

通过构建准二维泊松模型,该团队成功地预测了从理论上的超级注射现象。基于此,开发的Picsecond闪存设备已跨越了亚1纳秒标记(400 picseconds),相当于每秒25亿个操作,其性能超过了同一技术节点下的世界最快的挥发性存储SRAM技术。

这是迄今为止世界上最快的半导体电荷存储技术,可以达到可比的存储和计算速度。完成大规模集成后,预计将完全推翻现有的内存体系结构。基于这项技术,未来的个人计算机将不具有内存和外部内存的概念,并且不需要层次存储,也可以实现AI模型的本地部署。

作为智能时代的核心基础,存储技术的速度边界的扩大可能会触发指数创新,并成为我国在相关领域中实现技术领导的“信心”之一,例如人工智能,云计算和通信工程。接下来,他们计划在3到5年内将其整合到数十个兆字节的水平上,然后可以将其授权到企业进行工业化。

据报道,国家主要的实验室是建立在福丹大学的,周彭和刘·康森都是实验室的主要成员。这项研究工作得到了科学技术部的关键研发计划,中国人才项目的国家自然科学基金,上海的基础研究相关项目以及教育部的创新平台的支持。

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。